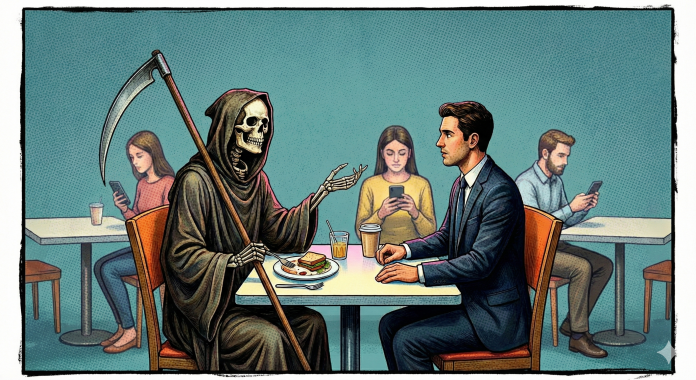

La existencia humana es, en su esencia más cruda, un banquete perpetuo interrumpido siempre por un camarero que no acepta propinas. Solemos imaginar el final como un estruendo wagneriano, una tragedia de proporciones cósmicas que valida nuestra importancia en el tejido del universo. Sin embargo, la verdadera disrupción no reside en el dolor, sino en la trivialidad del cierre. ¿Qué ocurre cuando la trascendencia se viste de cotidianeidad y te aborda entre el plato principal y el café? La premisa de este relato no busca consuelo ni redención, sino explorar la insolencia del individuo frente a la urgencia de la entropía.

Si la muerte se sentara a tu lado y, con la frialdad de quien apaga las luces de un local al cierre, te ordenara terminar tu bocado para partir hacia el vacío, la respuesta no debería ser un ruego. El miedo es una reacción previsible; la curiosidad ácida, en cambio, es un acto de rebeldía intelectual. A través de la figura de Elías, nos adentramos en una narrativa donde el tiempo deja de ser una magnitud física para convertirse en una cuestión de etiqueta. No es una historia sobre morir, sino sobre el derecho a no ser interrumpido sin antes haber procesado la textura del último sabor. Bienvenidos a esta crónica de la última cena, un ejercicio de estilo donde la finitud se enfrenta al más humano de los placeres: el de no tener ninguna prisa por desaparecer.

Capítulo I: el comensal inesperado

Elías cortó el último trozo de solomillo, el cuchillo chirriando ligeramente contra la porcelana blanca. No levantó la vista cuando ella se sentó frente a él, ocupando el espacio con una naturalidad insultante. No traía guadaña ni vestía de luto; vestía un traje sastre gris carbón que parecía absorber la luz mortecina del local. El aroma a café quemado se mezcló de pronto con un olor a ozono y tierra mojada. Ella cruzó las piernas, miró el reloj de pulsera que no marcaba horas, sino distancias, y soltó la sentencia con la frialdad de quien pide la cuenta en un bar de carretera: «Termina de comer, es hora de irnos».

Elías masticó lentamente, sintiendo el sabor metálico del miedo transformándose en una curiosidad ácida. No hubo temblor en sus manos, solo una pausa deliberada. La muerte no esperaba una súplica, esperaba eficiencia. Él tragó el bocado, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de tela áspera. La miró a los ojos, dos pozos de entropía pura donde el tiempo se curvaba hasta desaparecer. «¿Irnos?», repitió con una sonrisa que era más una cicatriz que un gesto de cortesía. «Apenas he empezado a entender la textura del postre». La entidad no se inmutó. La urgencia no era suya, era del universo que reclamaba su átomo. Elías sabía que la resistencia era un ejercicio estético, pero decidió que su estética sería, al menos, ruidosa y profundamente elegante.

Capítulo II: la anatomía del banquete

Ella no parpadeaba. Su presencia era un vacío que succionaba el ruido de la cafetería, dejando solo el sonido rítmico de los cubiertos de Elías. «El tiempo es una construcción lineal para los que temen el final», dijo ella, su voz carente de eco. Elías pinchó una patata frita, observando cómo la grasa brillaba bajo los fluorescentes. «Y la comida es una construcción biológica para los que amamos el proceso», replicó él. La muerte no tenía estómago, pero parecía entender el concepto de la saciedad. El hombre se tomó su tiempo, diseccionando cada fibra de carne como si en ese análisis residiera el secreto de su propia persistencia.

Sabía que afuera el mundo seguía girando, ajeno a esa mesa pequeña donde la finitud desayunaba con la eternidad. ¿Qué diría uno ante el abismo? Los poetas hablaban de luz blanca; los pecadores, de fuego. Elías solo pensaba en la injusticia de dejar un vino tan caro a medias. La interrupción era el verdadero pecado, no la muerte en sí. La vida era un banquete caótico, lleno de sabores amargos y texturas decepcionantes, y justo cuando el paladar se acostumbraba al matiz de la existencia, el camarero más implacable del cosmos venía a retirar el plato. Ella golpeó la mesa con un dedo largo y pálido, marcando un compás que solo él podía escuchar. Era el pulso del olvido llamando a la puerta con una insistencia burocrática y helada.

Capítulo III: la auditoría del alma

«¿No hay opción a una prórroga por buen comportamiento?», preguntó Elías, dejando el tenedor en reposo. Ella soltó una risa seca, un sonido similar al crujido de hojas muertas bajo el invierno. «No eres un cliente especial, Elías. Eres solo el último de una lista infinita. Tu silla ya tiene un nuevo dueño esperando en la fila del nacimiento». El cinismo de la situación le resultó estimulante. Elías siempre había odiado las despedidas prolongadas, pero esta intrusión merecía un debate. «Si me voy ahora, dejo deudas. Sueños sin cobrar, rencores sin liquidar. Es una mala gestión administrativa», argumentó, intentando usar la lógica contra lo inevitable.

La muerte se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de perfección gélida. «Las deudas de los vivos son la herencia de los que quedan. Tú ya no eres parte de esa contabilidad». Elías comprendió entonces que la muerte no era el final del libro, sino el cierre de una edición agotada. No había espacio para correcciones de última hora. Se sintió extrañamente ligero, como si el peso de sus decisiones se estuviera disolviendo en el aire viciado de la cafetería. Sin embargo, no se rendiría al silencio sin antes saborear el último rastro de pimienta en su lengua. La resistencia no era contra el destino, sino contra la prisa. La muerte quería eficiencia; él, en cambio, quería un epílogo que tuviera el sabor amargo de la verdad absoluta y el regusto dulce del desafío.

Capítulo IV: la última voluntad

Elías tomó el último sorbo de vino, dejando que el líquido oscuro bañara sus papilas antes de descender. Dejó la copa sobre el mantel, alineándola perfectamente con el borde de la mesa. «Has dicho que es hora de irnos», murmuró, mirando fijamente a la entidad. «Pero no me has preguntado si estoy satisfecho». La muerte arqueó una ceja invisible, una chispa de interés genuino asomando en su mirada vacía. «La satisfacción es un lujo del ego. Yo solo gestiono la logística», respondió ella. Elías se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta con una calma que rozaba la insolencia.

«Entonces, mi respuesta a tu invitación es esta: me voy porque el plato está vacío, no porque tú lo digas. Me voy porque he agotado cada gramo de sentido de esta mesa». Ella se puso de pie, su figura estirándose hasta rozar el techo sombrío. El local desapareció, las paredes se fundieron en una negrura vibrante donde las estrellas eran solo puntos de presión. Elías no sintió miedo, sino una expansión violenta. «Vámonos, entonces», dijo él, extendiendo la mano hacia el vacío. «Pero asegúrate de que el siguiente lugar tenga un menú más audaz. Este mundo se estaba volviendo un poco insípido». La muerte no respondió, pero por un instante, el infinito pareció temblar ante la arrogancia de un hombre que se atrevió a criticar el banquete mientras el universo le apagaba las luces para siempre, reclamando su lugar en la nada.

Capítulo V: el expediente 7.8B (Perspectiva de La Muerte)

Ella observó cómo la unidad biológica denominada «Elías» ingería el último mililitro de líquido fermentado. Para su percepción, no había sabor, solo la descomposición química de azúcares y el lento apagado de las sinapsis del sujeto. Él hablaba, emitiendo vibraciones sonoras llenas de conceptos abstractos como «satisfacción» y «ego». Ruido blanco. Ella no estaba allí para debatir semántica, sino para ejecutar una recolección programada. Su resistencia, disfrazada de arrogancia culinaria, era una variante estadística menor, un ligero pico en el gráfico de la entropía estándar. Había visto a emperadores llorar y a santos maldecir; la insolencia de un sibarita de cafetería apenas registraba en su escala de interés.

Epílogo: la cuenta pendiente

El universo no registró el evento con un estruendo, sino con un reajuste silencioso de la materia. En la cafetería, el zumbido de la nevera regresó de golpe, llenando el vacío auditivo que la partida de Elías había dejado. El camarero, un hombre con los ojos cansados de ver pasar vidas en sorbos rápidos, se acercó a la mesa 4. Encontró el escenario habitual de una huida: un plato con restos de salsa coagulada, una servilleta arrugada como un sudario de papel y una copa de vino con un fondo rubí. No había nadie, solo una silla aún tibia y el aroma persistente a ozono que superaba al de la fritanga.

Buscó la cartera, el efectivo, la tarjeta de crédito; la rúbrica mundana de una transacción finalizada. No encontró nada. Elías se había marchado sin pagar la cuenta terrenal, dejando una deuda de dieciocho euros con cincuenta. El camarero suspiró, acostumbrado a las pequeñas estafas cotidianas, y tomó la comanda para arrugarla. Fue entonces cuando lo notó. Debajo de la copa, donde el cristal había sudado sobre la madera barata, no había humedad. Había una quemadura gélida, un círculo perfecto de escarcha negra que había cauterizado el barniz de la mesa. Al tocarlo, el camarero sintió un calambre que le subió por el brazo, una descarga de vacío absoluto. No era una propina; era un recibo de cobro de una jurisdicción donde el dinero no tenía valor alguno, confirmando que la deuda mayor había sido saldada.

Visitas: 7